Mardi 5 mai, j’ai visité l’exposition Les écritures de Roland Barthes. Exposition sans autre habit que les archives, nues dans leur vitrine.

Longtemps, je n’ai pas trouvé d’intérêt aux expositions d’archives — ou aux archives dans les expositions. Des documents manuscrits ou des papiers dactylographiés, des feuillets jaunis, des encres passées, une ambiance poussiéreuse… Que nous disent les archives dans les expositions sinon que le producteur a beaucoup produit et que le chercheur a beaucoup cherché ?

Ce n’est que récemment que j’ai compris pourquoi ces archives-là — au-delà de la matérialisation de la recherche — étaient intéressantes, sinon passionnantes. Il y a mille choses à extraire des archives, cent façons de les lire, les parcourir, les exposer, les comprendre.

Il y a un point, en particulier, qui me frappe chaque jour davantage : ce que l’archive du chercheur d’hier peut apprendre au chercheur d’aujourd’hui, sur le plan de la méthodologie.

Nous sommes tous — la première fois que nous nous confrontons à la recherche — face à un problème épineux, qui nous paraît presque insoluble : comment gérer l’immense masse de notes que nous engrangeons, les centaines de références que nous accumulons, les documents que nous compilons ? Il y a des outils certes, mais quelle méthode infaillible adopter ? Quelle stratégie suivre ? Pour cela, il n’existe aucun manuel, les secrets d’atelier sont bien gardés : un voile pudique recouvre ce que la recherche a de fastidieux, d’ingrat. Le savoir-faire vient avec l’expérience, dit-on.

Dans cette quête méthodologique, les archives des plus grands sont la meilleure école. Je crois que je l’ai compris bien tard — en lisant un fascicule publié par l’INHA sur le fonds Roger Marx que la bibliothèque conserve, parmi d’autres archives d’historiens, critiques, marchands.

Ces archives sont bien sûr d’abord une source pour le chercheur : un matériau à dépouiller, à analyser sous l’angle d’une problématique bien précise. Mais pour tous, elles sont aussi un cours de méthodologie appliquée : elles sont la trace ténue d’un travail de plusieurs années, le prolongement de la mémoire de quelqu’un, comme un second cerveau. Elles disent les stratégies adoptées pour garder le souvenir d’une lecture, d’une idée, d’une image, d’un contact. Elles témoignent du processus d’écriture, de réécriture et de correction d’un texte.

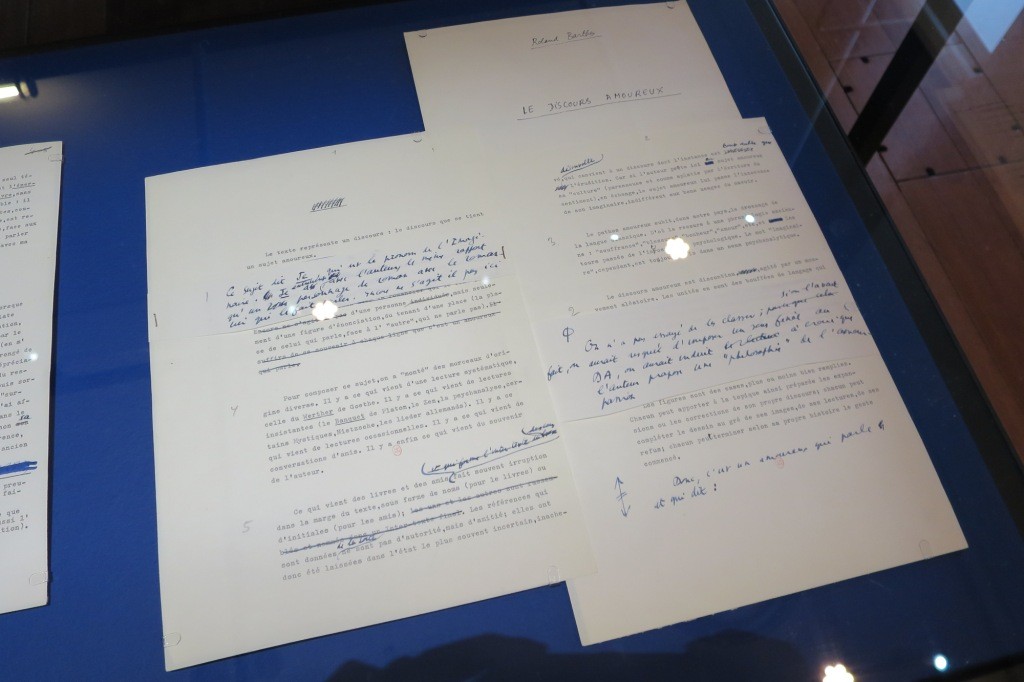

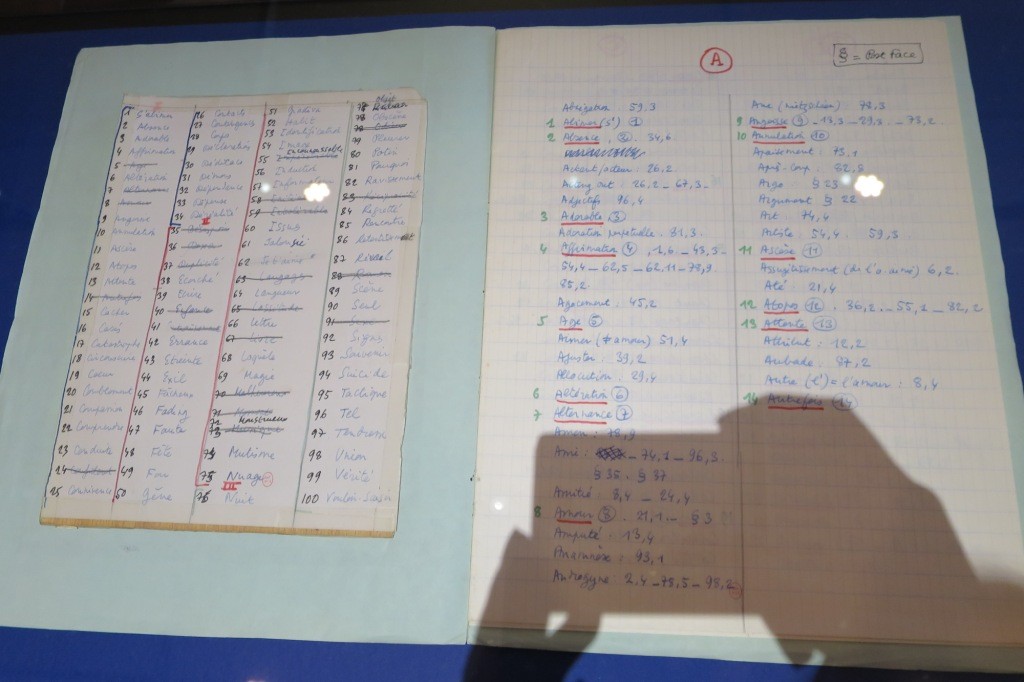

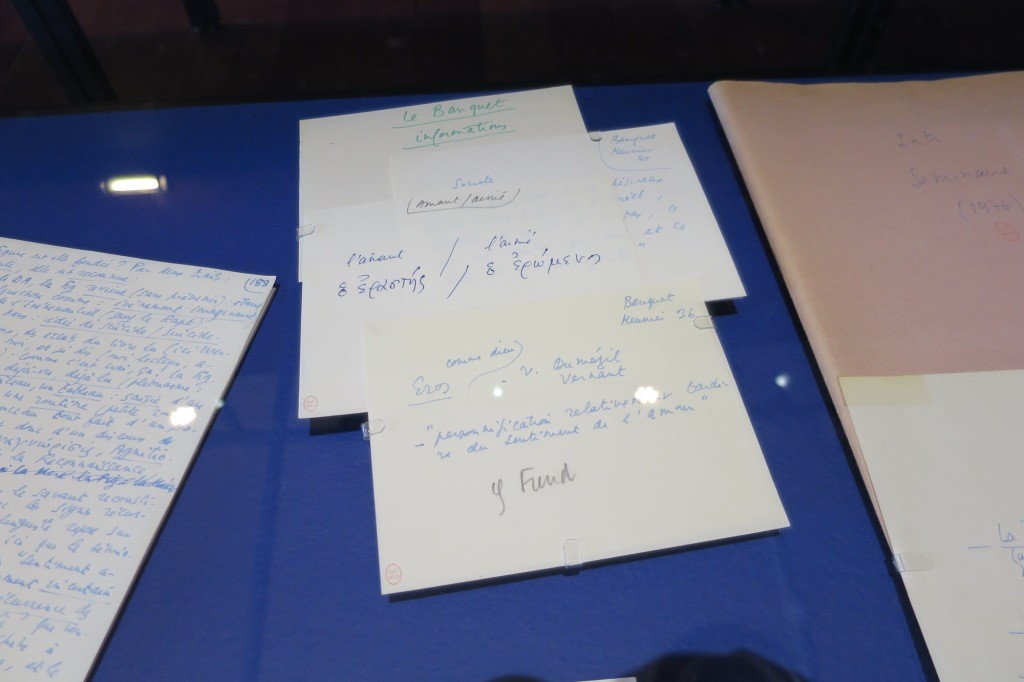

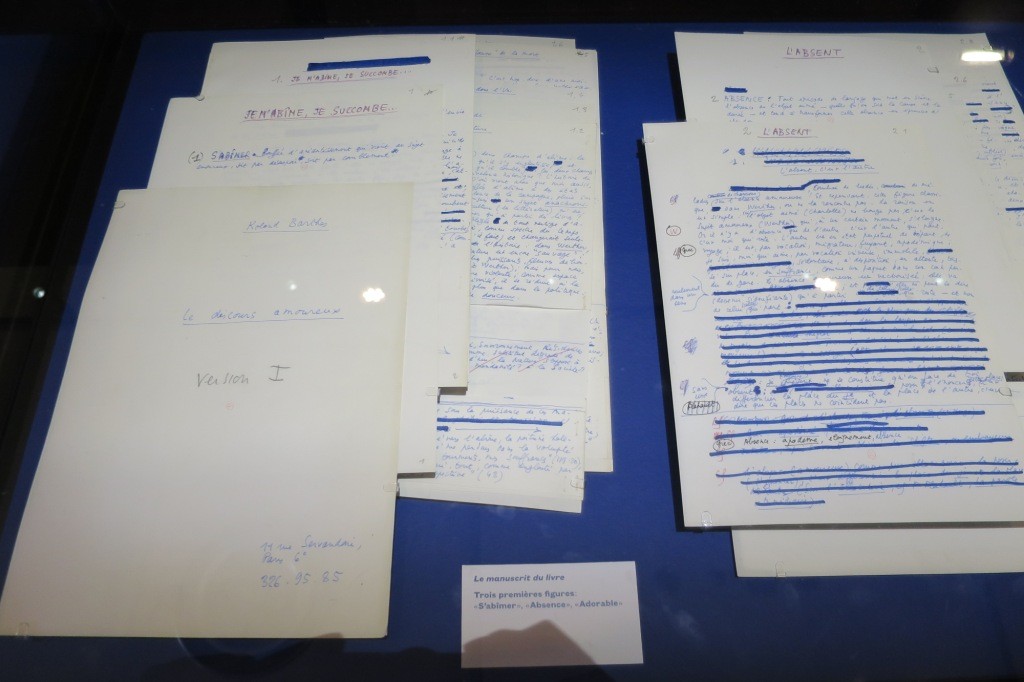

C’est cela qui m’a frappée dans l’exposition des brouillons du Fragments d’un discours amoureux de Roland Barthes. Un pèlerinage en huit vitrines, une ronde penchée sur des feuillets. Le visiteur suit l’élaboration du livre, de l’idée du séminaire au tapuscrit corrigé, en passant par toutes les phases du travail, de la lecture du Banquet de Platon — matérialisé par des petites fiches rectangulaires — à l’élaboration de l’index — cela n’était pas encore informatisé. Il s’arrêtera peut-être devant un brouillon, une rature, une réécriture, une phrase biffée.

Que retenir des brouillons de Barthes quand on ambitionne d’écrire ou de chercher ?

L’admirateur contemplera la naissance du monument : l’archive revêt ici une dimension commémorative, mémorielle, presque sacrée. Le spécialiste lira tout un tas de choses qui échappent au commun des mortels. D’autres, comme moi, admireront l’organisation méthodique et puiseront des idées à appliquer à leur propre processus d’écriture et de recherche.

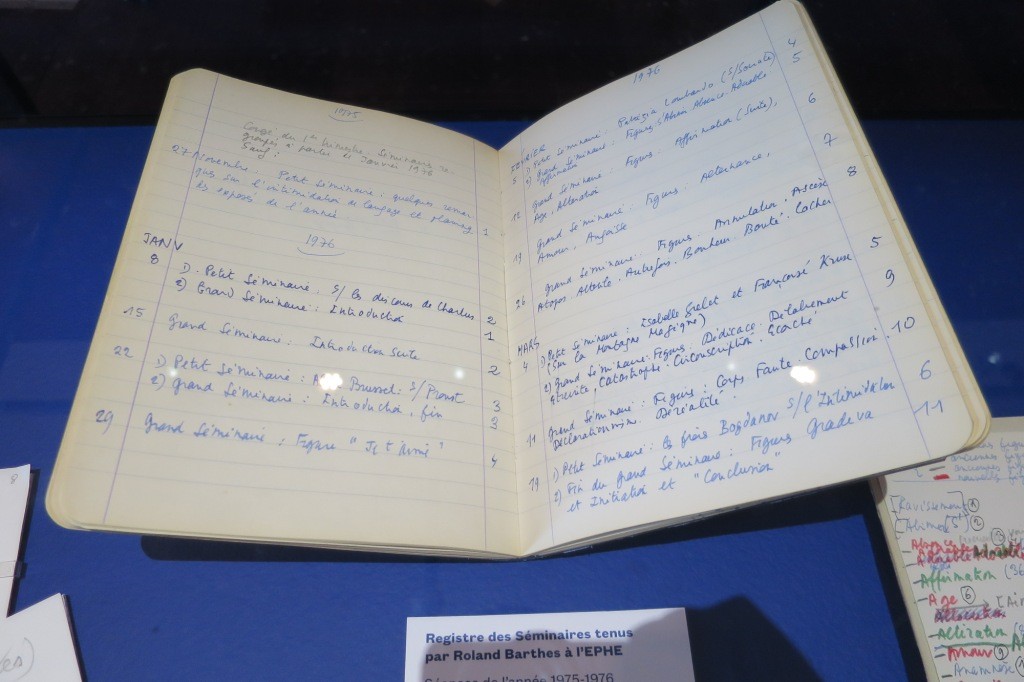

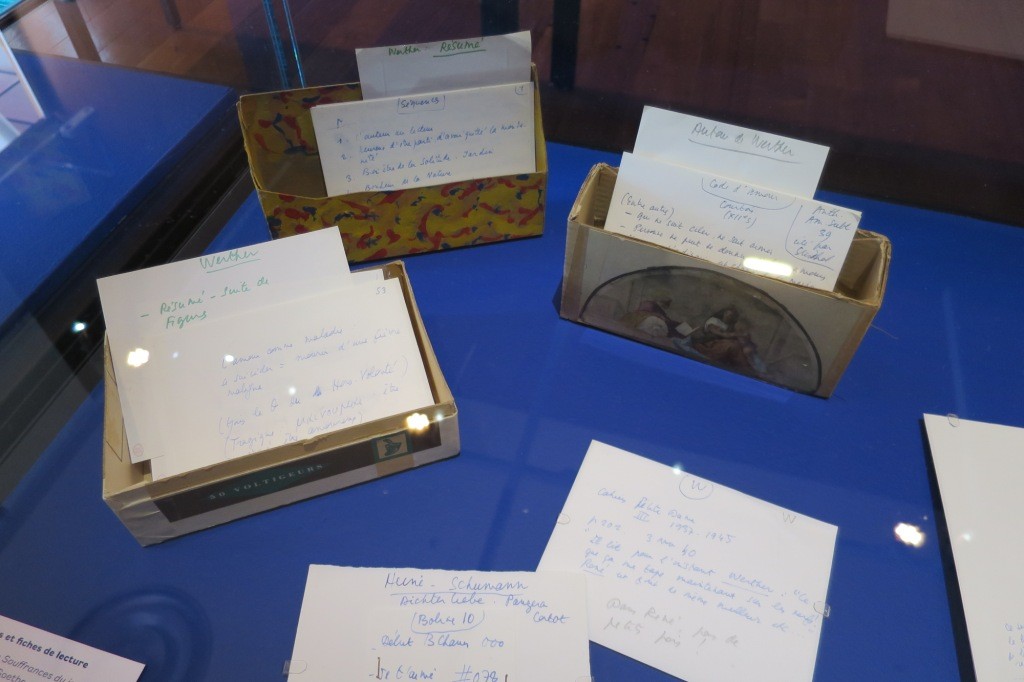

Barthes tenait une liste de ses séminaires : dans un cahier d’écolier, il lisait chaque cours donné. Les brouillons de chaque séance étaient classés dans des pochettes colorées. Quant aux ouvrages lus, ils faisaient l’objet de notes sur des petits cartons blancs, qu’il classait ensuite dans des boîtes sans couvercle, tapissées d’aquarelles ou de gravures coloriées.

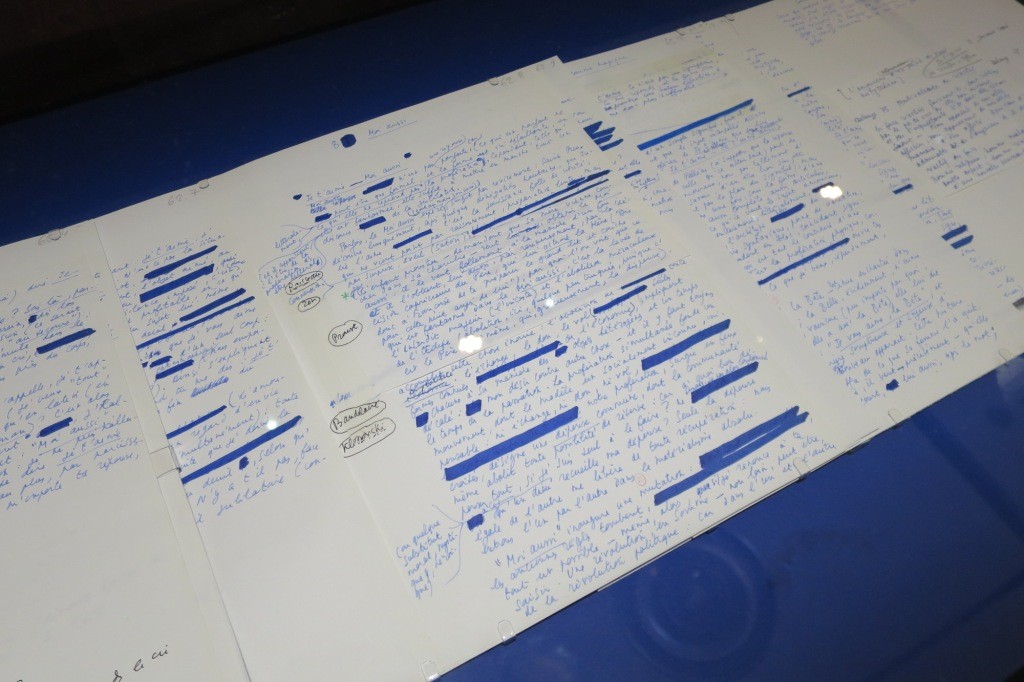

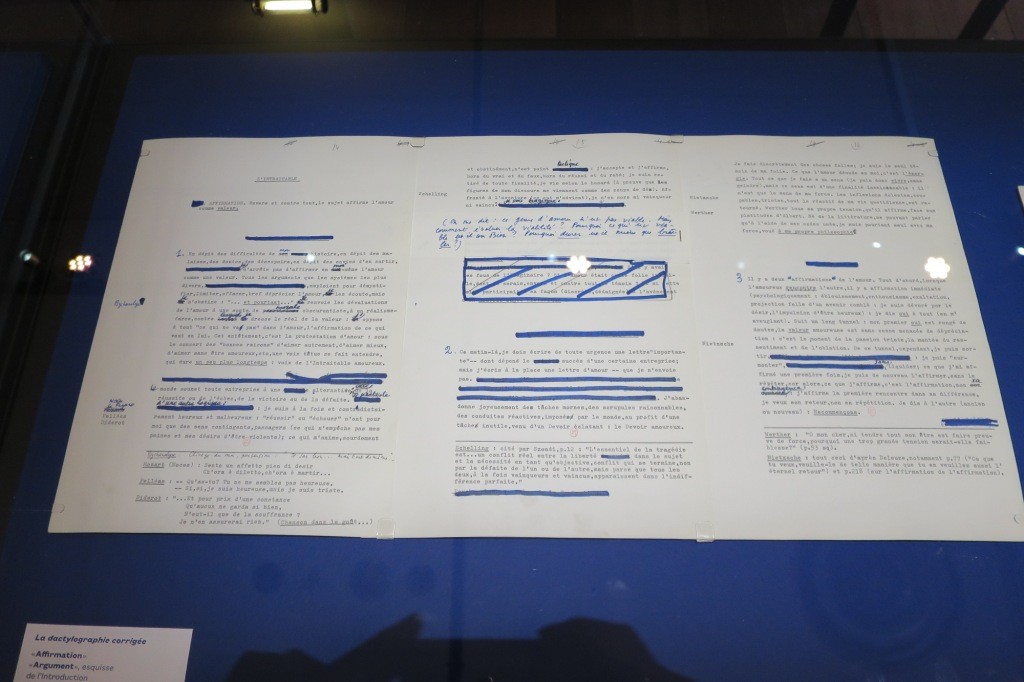

Ensuite s’élabore le texte, par fragments, sur des feuillets de papier blanc, aérés. Les idées s’étoffent progressivement. Puis voici le premier brouillon, écrit d’une plume régulière, à l’encre bleue. Des bandes de papier — on les appelle des paperolles — se superposent aux textes quand l’auteur a réécrit le paragraphe. Un épais marqueur bleu barre les phrases éliminées, de nouveaux mots sont tracés dans la marge de gauche, toujours laissée large, sûrement en prévision de ces corrections et réécritures. Enfin, le dernier état du texte, tapé à la machine et encore, une ultime fois, corrigé, remanié. Il y a enfin ce travail de fourmi aujourd’hui en grande partie automatisé, d’élaboration de l’index.

Je m’étonne de sa méthode de prise de notes : rédigeait-il une fiche par idée ? Par chapitre ? Par page ? Ce système de boîte est fort intéressant : le lecteur extrait l’essence de l’ouvrage, sur des fiches qui fonctionnent peut-être comme une seconde mémoire. J’aimerai vraiment feuilleter ces fiches : Barthes recopiait-il des extraits ? Préférait-il résumer des passages ? Ou encore notait-il ici les idées que ses lectures lui inspiraient ? Je serais bien curieuse de connaître les stratégies mises en œuvre, la prise de notes ayant toujours été pour moi une pratique chronophage — je suis tentée d’en prendre plus que pas assez. En outre, je trouve toujours malaisé de mêler ce que l’on apprend de la lecture à ce qu’elle nous inspire : je cherche encore la méthode infaillible pour consigner concomitamment et efficacement le produit de la lecture et les réflexions qui s’engrangent en moi.

L’autre chose que j’ai retenue de ces minutes passées penchée sur les brouillons de Barthes, c’est la grande régularité de ses brouillons, parfaitement tenus. Marges larges à gauche : une place indispensable pour les remarques ultérieures. Usage du marqueur bleu pour rayer fermement les mots rejetés. Le brouillon y gagne en lisibilité et en clarté : pas de gribouillis parasite ni de renvois intempestifs !

Je n’ai jamais rien lu de Barthes, mais ses brouillons m’ont beaucoup appris.